提升口岸軟實力

——廈門檢驗檢疫局創新衛生檢疫促進口岸核心能力提升

□ 潘 浩 林 青

口岸與港區的安全衛生是一個城市軟環境的直接體現,也彰顯著廈門全力建設國際航運樞紐港的綜合實力。近年來,廈門檢驗檢疫局以理念創新為前提,以科技創新為路徑,以體制創新為保證,不斷提高衛生檢疫工作水平,提升口岸核心能力。

國家質檢總局副局長劉平均蒞廈出席廈門創建“國際衛生機場”和“國際衛生港口”授牌儀式時,對廈門口岸核心能力建設給予充分肯定,認為“為全國作出了表率”。

廈門“雙創衛”工作通過世衛組織驗收

寫好“Q”字

理念創新:實現入境集裝箱貨物衛生檢疫全申報

口岸核心能力建設是《國際衛生條例(2005)》賦予締約國一項重要的責任和義務,強化口岸核心能力,加強口岸衛生檢疫監管,必須依托衛生檢疫信息化建設,如何有效體現CIQ2000系統中Q字(Quarantine 檢疫)的作用,是在先行先試廈門電子檢驗檢疫的過程中,廈門局黨組提出的一個具有普遍性和針對性的問題。

“三檢合一”后,CIQ2000系統受理報檢主要是針對目錄內貨物。檢驗檢疫流程主要隨著輕紡、機電、食品、動植物等施檢部門走,集裝箱的衛生檢疫工作沒能得到有效體現和落實。全國各口岸對入境法檢目錄外貨物的報檢、檢疫查驗等做法不統一,在相當程度上弱化了口岸衛生檢疫工作。針對這一現狀,在總局衛生司和廈門局黨組的大力支持下,2011年初,廈門局成立了專門小組,從法律支持、流程設計、模塊控制、風險信息管理、查驗標準制定等方面展開全面、細致研究,探索建立全申報信息化網絡以加強對入境集裝箱及貨物的衛生檢疫查驗工作。

憑借著該局在電子檢驗檢疫系統建設方面擁有的良好基礎,2011年10月,該局開展國家質檢總局衛生檢疫集中審單試點工作。進一步完善衛生檢疫風險評估機制,及時將總局衛生司發布的9個傳染病疫情防控公告、6個警示通報和1個疫情防控通知以及福建省的1個風險評估信息轉化成電子指令,實時維護到廈門局集中審單系統中,對入境集裝箱及貨物申報信息進行智能篩選,對來自風險地區的、容易攜帶醫學媒介生物的集裝箱貨物等加強檢疫查驗和衛生處理工作,對普通風險的則按常規抽批實施衛生檢疫查驗,創新性地將風險管理的理念融入衛生檢疫信息化建設進程中,實現入境集裝箱、貨物衛生檢疫全申報。并在此基礎上,碼頭可根據廈門局在全國率先使用的檢驗檢疫電子閘口系統,對所有入境實施監控放行,實現對入境集裝箱、貨物的全面監管和科學監管。

截至2012年6月底,廈門口岸查驗來自疫情風險國家/地區的集裝箱空箱和重箱數量同比分別增長45.4%、54.4%;從入境集裝箱及其裝載的貨物中檢出醫學媒介生物79批次,283.8萬只,同比分別增長31.7%,47.2%,其中發現空箱夾帶生活垃圾、工業垃圾、蠅蛹、鼠跡等衛生學問題14批次;廢物原料攜帶鼠類、蜚蠊、蠅類等醫學媒介18批次;動物皮張攜帶蠅類等醫學媒介46批次。

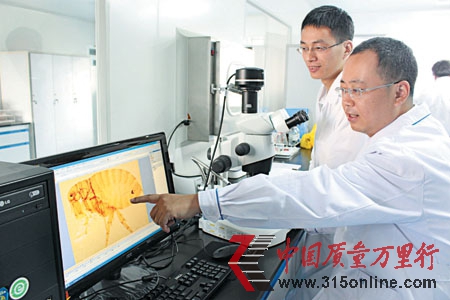

廈門局旅保中心加強科研創新,為口岸衛生檢疫執法工作提供了強有力的技術支撐

夯實基礎

科研創新:提高口岸應急處置能力和查驗能力

誠如國家質檢總局局長支樹平所說,“質檢系統要生存發展,最根本的就是要在技術、科技上下工夫”。口岸核心能力提升的關鍵同樣在于技術水平的提升。

多年來,為創新傳染病監測手段,廈門局保健中心加強科研創新,探索建立起一整套覆蓋面廣、靈活高效的緊急應對預警機制,建立了禽流感、登革熱、瘧疾、基孔肯雅等多種病原體的分子生物學檢測方法。2009年甲型H1N1流感疫情暴發后,累計檢測鼻(咽)拭子標本4.5萬多份,檢測出甲型流感256例,乙型流感12例。2009年至2011年,從各類人群中檢測出登革熱3例,艾滋病3例,梅毒陽性89例;從口岸送檢的航食、水樣中檢出肺炎克雷伯菌、陰溝腸桿菌等多種致病微生物341份,為口岸衛生檢疫執法工作提供了強有力的技術支撐。

為了提高口岸應急處置能力和查驗能力,保健中心不斷加大科研創新力度,集中優勢力量攻克技術難關,自2009年以來,保健中心主持并參加科技部國家級課題4項、國家質檢總局課題7項,省市科技課題5項。其中參與研究工作的“重大傳染病應急處置檢測技術平臺”系質檢系統首次參與的國家“十二五”傳染病重大專項課題;2010年立項的國家自然科學基金青年基金項目“Wolbachia參與殺蟲劑抗性的分子機制”,實現了廈門局衛生檢疫專家主持國家級科研課題零的突破。

廈門局充分發揮技術優勢,利用“檢地共建”模式,積極開展衛生處理技術創新工作。2010年,所屬環宇衛生處理公司在全國口岸同行中成為第一家通過BPO領域認定的高新技術企業,公司主持的《閘口集裝箱快速智能消毒系統的研發及產業化》課題被列為2011年度國家火炬計劃項目及廈門市科技計劃項目,項目使最初需30名工作人員現場手工噴灑到現在只需7人的自動感應消毒技術改造,大大提高了口岸現場消毒貨物的通關速度,每年可為公司節省成本300多萬元。截至目前,公司共主持承擔國家級項目1個,省市級項目2個,實現了19項自主研發專利技術,切實履行廈門口岸衛生處理技術支撐職責。

建章立制

體制創新:以創衛為抓手提升口岸核心能力

2012年7月25日,廈門高崎國際機場和廈門國際郵輪中心被分別授予“國際衛生機場”和“國際衛生港口”稱號。這是全球首個同時通過《國際衛生條例》口岸核心能力實地測評認證的海、空港,同時也是全國首次一個城市同時創建國際衛生機場和港口,在授牌儀式上,國家質檢總局副局長劉平均指出:“廈門口岸的做法為今后在我國其他城市開展此類工作提供了寶貴經驗。”

事實上,早在創衛之初,廈門局局長詹思明就指出:“拿牌子不是目的,關鍵要通過創衛工作,切實提升口岸核心能力建設,實現資源的綜合利用和口岸的可持續發展。”

正是在這一思路的指導下,廈門局積極探索“長效創建”的新路。充分依托廈門市作為國家衛生城市、全國文明城市所擁有的完善的衛生基礎體系,整合了社區醫院、污水處理廠、垃圾焚燒廠等市政公共設施資源,解決醫療機構口岸駐點、醫療急救、傳染病防控保障、污水無害化處理、污水環保監測數據提供、垃圾轉運焚燒、船舶供水來源、口岸直飲水點建設、港區道路建設、周邊環境衛生清理等多項創衛關鍵要素和基礎問題,避免了重復建設,節約了創建資金,開創出一條富有廈門特色的實現資源綜合利用和口岸可持續發展的創衛道路。

與此同時,廈門局結合實際工作創造性地提出了口岸檢疫查驗工作的“四化”管理機制,即設施配備科學化、實驗室建設系統化、聯防聯控制度化、人員培訓日常化,以此作為加強廈門口岸核心能力建設的有效途徑,實現了口岸紅外體溫監測、核與輻射監測及視頻監控全覆蓋,包括2個重點實驗室-5個區域中心實驗室-8個現場快速檢測實驗室的衛生檢疫實驗室三級網絡體系已初步建成,與地方衛生、反恐、口岸管理、公安等部門建立病人移送、核生化反恐應對、信息交流共享等機制,并以多種形式提高工作人員的業務素質和能力,從而使口岸核心能力得到不斷提升。

《中國國門時報》