一、質量觀測的背景

中國質量問題全民關注,隨著時間的推移,這種關注越來越演變為全民的憂慮和不滿。我國政府近些年來采取了諸多的措施治理質量問題,卻并沒有使這種憂慮和不滿得到逆轉。產生以上狀況的原因是多方面的,其中最基礎性的原因還在于缺乏對中國質量問題的全面、理性而科學的評價,只有掌握中國總體質量的現狀,才能有效的對其進行治理。

為此,武漢大學質量發展戰略研究院(以下簡稱武大質量院),作為中國高校最具影響力的宏觀質量的科學研究和人才培養機構,歷經3年的準備,于2012年開展了對中國質量的大規模調查工作。該項調查歷經問題確定、問卷設計、樣本選擇、實地調查、數據統計和總體分析六個階段,在我國首次得出了對中國質量完整觀測的數據結果,為我國質量的科學決策和有效治理提供了基礎性的支撐。

二、質量觀測的主要內容

我國的質量問題絕不僅僅表現在產品(包括食品)這一領域,主要的還包括工程、服務和環境質量領域,產品質量、工程質量、服務質量和環境質量總體構成了我國質量的宏觀架構,通過對這四個領域的質量觀測,就能構建我國質量現狀的全景圖。本次質量觀測的主要對象就是產品質量、工程質量、服務質量和環境質量,并對這四個不同領域的質量狀況進行客觀的比較。

針對以上四類主要的質量領域,本次觀測將每一個領域的調查內容確定為四個方面:質量滿意度、質量安全感受、質量公共服務和公民質量素質。質量滿意度反映的是使用者對質量的最終評價,質量安全感受反映的是使用者對質量最底線的感知狀態,質量公共服務反映的是決定質量行為的體制狀態,公民質量素質反映的是社會全民質量的行為和文化,這四個方面共同構成了我國質量全景圖下的具體狀況。

面向四類對象,開展四個方面的調查,就構成了本次質量觀測的全部內容。

三、質量觀測的主要方法

本次調查涵蓋了我國26個省份48個地區,共計發放問卷3736份,回收問卷3416份。經問卷甄別,有效問卷共計2865份。本調查的抽樣分為城市抽樣和農村抽樣兩個部分,城市抽樣主要是根據不同的職業來進行分層隨機抽樣,同時還充分體現了年齡、性別、職業、收入、受教育程度等多個維度的分布特征,反映了我國不同社會階層和群體對質量的看法,抽取的樣本可以在全國范圍內具有代表性。

質量觀測的所有環節均由武大質量院獨立完成,調查員主要是由武漢大學在校大學生組成,經過嚴格的篩選、培訓組建了100余大學生的觀測隊伍分赴全國各地調查。調查采用面對面的訪談式方法,要求每一位調查員熟悉所有調查內容并詳細記錄被訪者的回答,以客觀真實地反映被訪者的訴求,每一份問卷的調查時間約2個小時。

四、質量觀測的主要成果

1.首次全景式展現了我國質量的基本狀況

質量觀測的數據證明,我國總體質量狀況,也就是消費者的滿意度總分是62.02分,處于及格線之上,低于“較滿意”的評價,高于“較不滿意”的評價,總體評價為“一般”。應該說,這種評價比較準確地反映了我國質量的現實。特別是,有很多領域如家用電器的質量滿意度高于70分,進入“較滿意”的區間,反映了我國制造業在質量能力上的提升。在質量滿意度調查的122項滿意度指標中,處于及格層次60分以下的是醫療、公交、物業、道路、管道、空氣、噪音等27項指標,占122項調查指標總數的22.13%;滿意度在60-70分的指標數為87個,占71.31%;滿意度高于70分的有8個,占6.56%。雖然我國總體質量滿意度得分不高,各個領域的質量滿意度總體上處于及格線以上,只有22%的指標低于及格線60分拉低了總體質量滿意度的得分。有60.22%的消費者質量安全風險感受為高于“較低”而低于“較高”水平的“一般狀態”,總體上處于正常狀態。

2.對不同領域的質量狀況有了定量的分析結果

當前對于我國質量狀況的評價大多是基于感性的評價,或者泛泛而論缺乏定量的數據分析,往往容易得出不客觀的結論,質量評價需要有詳細分類的定量數據。本次質量觀測調查得到了產品、工程、環境和服務四大領域共131個指標的統計結果,質量安全感受17個指標的統計結果,政府質量公共服務35個指標的統計結果以及消費者質量素質39個指標的統計結果。通過這些定量的統計數據,可以對不同領域的質量狀況進行排名,從全面而客觀地評價質量發展水平。也可以對質量安全感受的狀況、政府質量公共服務的水平和能力以及消費者的質量素質狀況進行全面的定量化的分析。

3.明確了我國目前最具風險和最需治理的質量領域與對象

通過質量觀測大量數據的分析,我國目前最具風險的質量領域是食品和藥品,而食品領域中最需要加強治理的又是乳制品和地方小吃,乳制品的質量滿意度風險較之于質量滿意度最高的食品——果蔬,其分值相差5.03分。數據還證明,在我國產品、工程、服務和環境這四大領域中,最需要治理的質量領域不是產品領域,而是環境領域。環境領域的質量滿意度較之最高的產品領域相差4.32分。在醫療服務中,人們對于醫療軟能力的滿意度比硬件的滿意度要低3分,處于一個不及格的水平,因此亟需解決的問題不是硬件建設問題,而是醫生能力、醫生態度等軟件的建設。

4.得出了制約我國質量發展的主要約束因素

要提高我國的質量水平,從根本上是要破解制約質量發展的關鍵性因素,本次調查得出了影響我國質量發展的主要約束因素。

首先是企業的質量能力的約束,調查表明,消費者對于產品的服務的質量滿意度分別是64.72和62.3分,還沒有達到“滿意”的水平,說明我國的產品或服務的提供方在質量提供上仍然是不高的,這是限制我國質量水平提升的基礎性因素;其次是政府在質量公共服務能力的約束,46.87%的消費者認為政府質量管理工作的效果是介于“不太理想”和“比較有效”的“一般”水平,只有8.15%的消費者認為“有效”,表明政府質量公共服務離“有效”的水平還有較大差距;再次是消費者的質量素質的約束,根據調查數據,有91.67%的消費者購買過盜版假冒產品,表明我國的消費者在質量意識方面較薄弱,這也助長了企業的質量違法行為。以上三個方面共同構成了我國質量發展的約束因素。

5.構建了我國質量觀測的方法

質量觀測與現有的基于產品或基于企業的質量評價不同,其主要是基于對消費者的調查來進行質量的評價,由于消費者是質量的最終評價者,對于質量也有著最為直接的感受,基于消費者的質量觀測可以得到更有效的質量信息。

質量觀測體系主要圍繞著質量安全與質量發展兩個層面來進行構建,對質量安全的評價是由消費者安全感受狀況以及政府的質量安全公共服務兩大領域構成,對質量發展的評價是由消費者質量滿意度、政府質量發展公共服務以及消費者質量素質三大領域構成。最后,根據這些領域整合成由質量滿意度(含產品、工程、環境和服務四大領域)、質量安全感受(含對質量安全風險、質量安全事件和質量傷害的感受)、政府質量公共服務(含政府質量管理、對質量風險的預警、對質量安全事故的處理等方面)以及消費者質量素質(含質量知識、質量文化以及維權能力等方面)四大維度構成質量觀測的調查框架,在此框架內共設計了226個問項來具體地體現質量安全與質量發展狀況。

五、質量觀測的關鍵性評價結果

1.消費者質量安全感受處于“較好”和“較差”區間的中間狀態

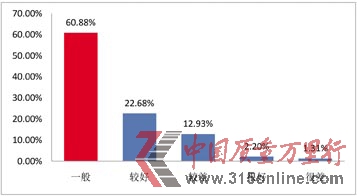

圖1 消費者質量安全感受結果圖

如圖1所示,調查表明,對于本地區質量安全感受為“一般”,即高于“較差”而低于“較好”的比例為60.88%,占據了絕大多數。其中“較好”

的比例為22.68%,高出“較差”的比例約10個百分點,感受為“很好”的比例為2.2%,高出“很差”的比例約1個百分點。這表明,總體來說,我國消費者的質量安全感受總體是正常的,沒有社會傳播中的那樣“恐怖”。當然,離處于“較好”質量安全感受的比例還有27.32%的差距。

2.消費者質量安全風險感受最高的兩大領域——食品和藥品

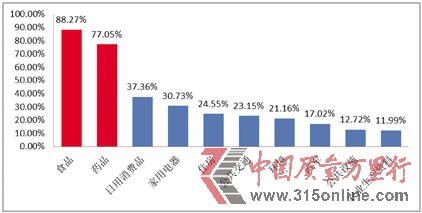

圖2 質量安全風險感知排名結果圖

如圖2所示,在所調查的10個領域中,消費者認為質量風險最高的兩個領域是食品和藥品,分別高達88.27%和77.05%,其風險值分別高于排名第三的日用消費品50.91個百分點和39.69個百分點,更是高于風險值最低的農業生產資料76.28個百分點和65.06個百分點。如此之高的風險感受,亟需采取有效的疏導措施,因為這與消費者對質量滿意度的評價是不一致的。

3.消費者最易受到傷害的兩大公共設施領域——公汽和電梯

圖3 公共設施傷害比例結果圖

如圖3所示,有9.22%的消費者表示,在公共汽車上因為設施質量或使用不當而受到過傷害(包括程度較輕的傷害);有6.82%的消費者表示,在電梯上因為設施質量或使用不當而受到過傷害(包括程度較輕的傷害)。實際上,人們對公交車和出租車的服務質量滿意度都處在60分以下,公交車為59.84分,出租車更低,為58.95分。

4.消費者得知重大質量安全事件后的兩大感受——無可奈何和憤怒

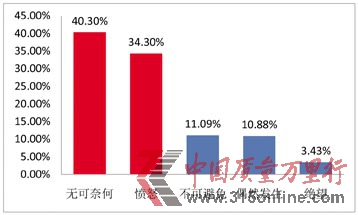

圖4 消費者得知重大質量事件以后的感受

如圖4所示,34.3%的消費者得知重大質量安全事件后的反應是“憤怒”,而占最大比例的反應則是“無可奈何”,達到40.3%,這個結果表明了社會對重大質量安全事件頻繁發生的無奈,在某種程度上比“憤怒”更可怕。

5.最不滿意的質量領域——環境質量

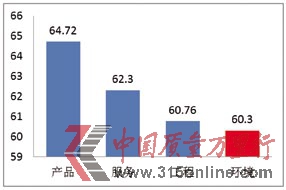

圖5 四大領域質量滿意度結果圖

如圖5所表明的結論,出乎很多人,也包括我們調查者的意料之外。在人們一直的印象中,中國的產品質量往往是被指責最多的領域,而這次的調查結果卻證明,產品質量的滿意度卻是最高的,而環境質量卻是最低的。此次定量統計的結果,實際上矯正了我們以往的感性評價,老百姓最不滿意的是環境質量。這一結果證明,中國作為世界最大的工業產品制造國,總體的產品質量狀況有了巨大的進步,較之于服務和工程,尤其是環境質量滿意度更高,也提示我們需要盡快向服務型經濟轉型,尤其是要大力構建資源節約型和環境友好型的經濟發展模式。老百姓對環境質量的不滿,表明在人們對產品質量的基本需求得到普遍滿足之后,更重視環境質量的狀態。當然,即使產品質量滿意度處于第一位,其得分也只有64.72分,離“滿意”的水平還有5分多差距。

6.最不滿意的兩大環境質量領域——空氣環境和噪聲環境

圖6 環境質量滿意度結果圖

如圖6所示,在所有的環境領域中,空氣環境和聲環境的得分為不及格(較不滿意),排在最末兩位。通過進一步的調查數據可以看到,導致空氣環境滿意度低的主要原因是霾和空氣清新度得分不高,其滿意度分別為58.94分和56.97分,導致聲環境滿意度低的主要原因是建筑施工噪音和交通運輸噪音,其滿意度分別為56.23分和52.97分。

#p#副標題#e#

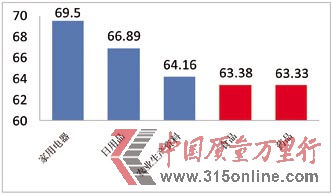

7.最不滿意的兩大產品質量領域——食品和藥品

圖7 產品質量滿意度排名結果圖

如圖7所示,在調查的5類產品質量中,食品和藥品的質量滿意度排在最后兩位,與滿意度最高的家用電器相差6分。藥品和食品質量滿意度得分在產品質量滿意度均值之下。不過值得注意的是,雖然藥品和食品質量滿意度最低,其得分甚至還在環境質量的均值之上,更是遠高于聲環境和空氣環境的得分。

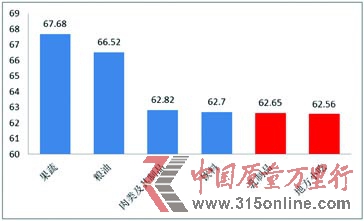

8.最不滿意的兩大食品質量領域——乳制品和地方小吃

圖8 食品質量滿意度排名結果圖

如圖8所示,在調查的6類食品中,乳制品的滿意度排名倒數第2并不讓人感到意外,地方小吃排名墊底,實際上才是消費者感到最不滿意的食品,這是一個遠較之乳制品更需要加強治理的領域。

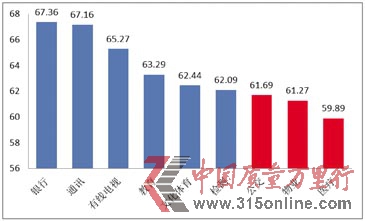

9.最不滿意的三大服務質量領域——醫療、物業和公交

圖9 服務質量滿意度排名結果圖

如圖9所示,在9項服務質量領域中,醫療服務質量不僅排名最后,也是唯一的得分未達到及格線的領域,處于“較不滿意”層次。緊隨其后的是物業管理和公交領域。值得注意的是,教育服務質量排名第4,而不是與人們慣常地認為與醫療服務質量為最差的兩個領域。

10.最不滿意的三大醫療服務領域——醫療價格、醫生態度和醫生能力

圖10 醫療服務質量滿意度排名結果圖

如圖10所示,醫療價格的滿意度得分僅為47.77,在122項滿意度指標中排名倒數第一,醫生態度和醫生能力的得分均處在60分以下,而這三項恰恰是決定醫療服務質量的軟能力,說明現在影響醫療服務質量的主要因素已經不是醫院分布、設備投入和建筑設施這些硬能力。

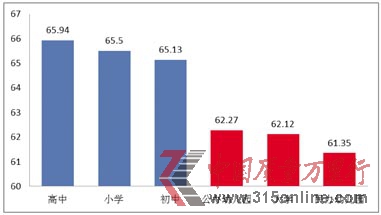

11.最不滿意的兩大教育服務質量領域——大學和幼兒園

圖11 不同類型教育服務質量滿意度結果圖

如圖11所示,總體而言義務教育的滿意度要高于非義務教育,非義務教育尤其是大學和幼兒園都是人們最不滿意的類別,其得分在61-62.5分之間,與滿意度較高的初中、小學相比分值相差3-4分。這提醒我們,隨著義務教育的不斷普及,要進一步提升人們對于教育服務的滿意度,應主要加大對于非義務教育,特別是學前教育的投入,尤其是對民辦學前教育的管理和投入。

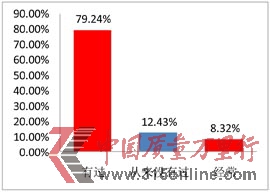

12.近九成消費者購買過盜版產品

圖12 是否購買過假冒盜版產品的結果圖

如圖12所示,有79.24%的消費者表示購買過盜版產品,經常購買盜版產品的占到了8.23%,也就是說87.47%的調查者購買過盜版產品,而從來沒有買過的僅為12.43%。

可見,購買假冒盜版產品的現象,在消費者中是非常普遍的,而這也是助長企業質量違法行為一個重要的因素。

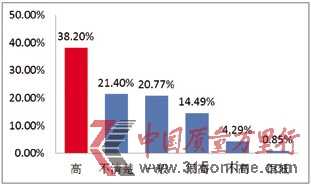

13.消費者普遍認為質量維權成本高

圖13 消費者對質量維權成本看法的結果圖

如圖13所示,消費者普遍認為我國質量維權成本較高,其中認為高的比例占據第一位,為38.2%,很高的為14.49%,兩者合計超過了50%,認為中國消費者維權成本不高的比例僅點約5%。

可見,消費者維權成本高成為我國消費者的普遍共識,較高的維權成本限制了消費者進行質量維權的能力和意愿。(武漢大學質量發展戰略研究院 )

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號