歐洲汽車業危機 中國怎樣吸取教訓?

歐洲汽車銷量一年多來連續下滑,毫無止跌回升態勢,產業危機形勢嚴峻,并很有可能波及甚至危及中國車市。

中國車市不無隱憂,歐洲便是前車之鑒。中國怎樣避免重蹈歐洲覆轍?

人無遠慮,必有近憂。防微杜漸,勝過亡羊補牢。

歐洲汽車危機值得中國警醒

歐洲汽車銷量下滑,世界汽車巨頭已無力回天。

僅在7月份,西班牙汽車銷量就下降了17%,法國下降了7%,意大利下降了21%。而法國汽車制造商協會CCFA統計數據顯示,法國新車注冊量同比下降7%。照目前趨勢預測,歐洲今年汽車銷量或將是1994年以來最差的表現。這意味著,在歐債危機持續影響下,市場將跌回18年前。

上半年,整個歐洲汽車銷量僅為782.77萬輛,同比下滑近7%。而歐盟發達國家同比下滑7.31%,下滑更加明顯。

杜伊斯堡汽車研究中心研究報告認為,今年,全球汽車需求增長5.2%,歐洲市場需求反而下降5.4%。今年銷量將累計減少270萬輛,南歐國家減幅甚至將達70%。汽配供應商同樣遭遇厄運,產品銷量下降,汽配行業或有25%企業將被迫退出市場。

與此相伴而生的是,市場長期調整,影響了投資者信心,歐洲汽車行業已成做空最嚴重行業,與去年同期相比,做空汽車股的意愿增長了50%。

歐洲汽車業危機的根源當然是歐債危機的持續醞釀。失業人數增加,消費信心倍受打擊,汽車消費連續萎靡不振。法國勞工部發布的最新數據顯示,法國8月份失業人數高達301.1萬,較去年同期增長9%。失業人數已經連續16個月攀升,自1999年以來首次突破300萬大關。而法國總人口僅為6500萬。

中國汽車業與歐洲危機前的相似之處

中國汽車行業和汽車市場目前也存在著歐洲汽車業危機之前的一些特征。

一、消費空間大 消費心態不穩定

歐洲發達國家汽車消費本身漸近飽和。早在2009年,法國汽車擁有量就達到了輛,36039000 輛,德國達48915184 ;每千人擁車率,法國602輛,德國593。但歐洲國家汽車更新速度快,換車是拉動汽車銷量的重要力量。發達國家的交通設施和管理水準高,城市汽車容量大,如果不是消費能力限制,汽車銷量會有很大提升。

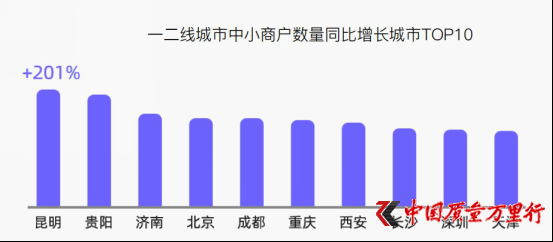

中國雖然大中城市汽車容量緊張,但還有很大的提升空間,尤其是三、四線城市的汽車消費能力還沒有完全釋放,多數城市正處于購車高峰。此時,消費信心非常重要。但中國消費者大宗商品消費心態謹小慎微,反復斟酌才能下單,消費信心脆弱,一旦遭遇經濟不穩,就將影響消費能力的釋放。

受歐洲經濟危機影響,中國中小企業面臨困境。溫州、鄂爾多斯相當一部分企業關門閉店,無法正常運轉;遼寧寬甸部分礦產企業關門歇業;部分沿海和內陸企業度日艱難,經濟景氣指數下降。就業艱難、收入不穩,使消費心態呈現更大的波動,汽車消費信心受挫。這將對未來中國汽車銷量產生深度影響,只是因影響的滯后效應,目前的趨勢不很明顯而已。

二、產品矩陣落后于市場變化

歐洲汽車業本身存在的問題也使其抵御危機抗衡風險能力下降。法國意大利等汽車企業的PSA、菲亞特、歐寶、雷諾等品牌對歐洲市場依賴較大,中小型汽車品牌產品結構單一,銷量提升的希望寄托在歐洲這個狹窄的市場上,狹窄的產品布陣遭遇日益狹窄的市場空間,再加上決策滯后,反應遲緩,調整不及時,轉移和占領更大市場乏力,在競爭中就落后于大眾、奔馳等其它企業,更難以抵擋日韓車系的全球化戰略,只能坐失亞洲市場。

中國汽車在各大汽車品牌蠶食本土市場之時,只能夾縫中求生存,對低端產品、小型微型車依賴嚴重,產品檔次品質提升緩慢,市場覆蓋日益收窄,出口車型也只是國內在售車型,沒有更加適位的應對國外市場的特供產品;而出口方向單一,只是亞非拉等經濟落后不發達國家,國外市場空間拓展制約因素多,競爭激烈,面臨國外品牌車型級別下探、價格下調等國外市場競爭,國內國外市場空間同時收窄。

三、生產能力遠超消費能力

歐洲汽車企業多年來保持較高產能和產能慣性,一旦銷量下滑,產能很難急煞,或造成產能閑置、資金占壓、困境加劇,只能關門倒閉。歐洲中小汽車業和汽車零部件企業倒閉已非少數。

而中國在高增長預期下,兩年前開始的擴產建廠、產能競賽幾成大躍進之勢,擴大規模增加投入欲罷不能,致使五年后將形成超過目前銷量一倍的產能。

目前中國汽車銷量增速放緩,五年后銷售4000萬輛新車幾無可能。屆時將有大批產能閑置。產能危機帶來的庫存危機沖擊將給擴產企業造成難以估量的損失。

五年之后,二三線城市汽車容量漸趨飽和,消費能量釋放殆盡,換車高潮尚未到來;四線城市的汽車消費能力僅限于部分人群,更多人群消費趨于理性實用,私人轎車在小城鎮市場空間狹窄;更多小城鎮居民收入沒有增長,消費意愿不強,潛力不大,有限的消費能量五年左右將很快揮發殆盡。

按照目前中小企業發展的波動態勢,歐洲經濟危機影響日益顯現,企業利潤上升空間有限,不確定因素很多,大部分處于困境的企業無法擺脫困境,就業人數減少。消費信心難以獲得明顯提升。

中國還有一個影響購車的重要因素,就是購房資金壓力沖擊了購車意愿,先買房再買車,而在中小城市和城鎮,買房之后,中低收入者很難買車。

于是,汽車生產能力和消費能力的距離拉大,中國汽車企業在內需不足、出口受限、外資品牌蠶食擠壓的內外交困情勢下,難免步入困境,極少數工廠將會關門倒閉或被兼并重組,部分企業裁員造成失業率增加。

這種情形與歐洲中小汽車汽車企業遇到的環境何其相似乃爾!

中國汽車產業還有不及歐洲危機之前的方面

雖然中國汽車企業在快速進步,能力在提升,品牌在成熟,但包括創新能力、生產規模、管理水平、生產集中度、核心技術掌控等等都遜色于歐洲汽車企業,其抗風險能力自然不強。

一旦歐洲經濟危機深度影響到中國市場,直接影響汽車行業,大部分中小汽車企業將難以應對和承受。

重視前車之鑒 避免重蹈覆轍

中國汽車業怎樣汲取歐洲汽車的教訓呢?

第一、加快重組步伐 提升抗風險能力

集中優勢資源,做大做強汽車業,加快兼并弱小企業,壯大科技專家隊伍,強化生產集中度,集中資金,集中研發,面向全球吸納科技專家,加快技術創新能力提升,重點提升車型級別和品質。充分吸納勞動力。

第二、開拓新的市場 加快全球化步伐

品牌國際化是長遠戰略。

從本次歐洲汽車市場調整的情況來看,寶馬、大眾、奔馳這類國際業務開拓較好的企業,受沖擊的影響較小。在提升產品品質的同時,加速自主品牌國際化步伐,擴大產品出口,盡量占領更多國外市場。

加快新能源汽車產品的研發生產步伐,力爭在國內率先推廣國產電動車,先入為主,近水樓臺,占領本土市場。

第三、控制產能 停止合資

轉變地方政府的政績觀,切實抑制地方政府過度招商引資、無限制擴充汽車產能的欲望,放慢產能增速直至產能剎停;鞏固現有規模,停止批建合資企業,為自主品牌開拓本土市場空間留有余地。

第四、鼓勵寶馬、奔馳、奧迪等一流汽車品牌在中國研發生產合資自主產品

產品有平臺,有長遠規劃,成系列,從而占領國外市場,擴大國內品牌在國內市場的空間,增強國內品牌的國外市場滲透力,增強技術實力。

只要即使吸取歐洲汽車銷量下滑的教訓,從各方面超前應對,增強抗風險能力,中國汽車業就能在危機來臨之時,立于不敗之地。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號